専攻科日誌

現地研修会

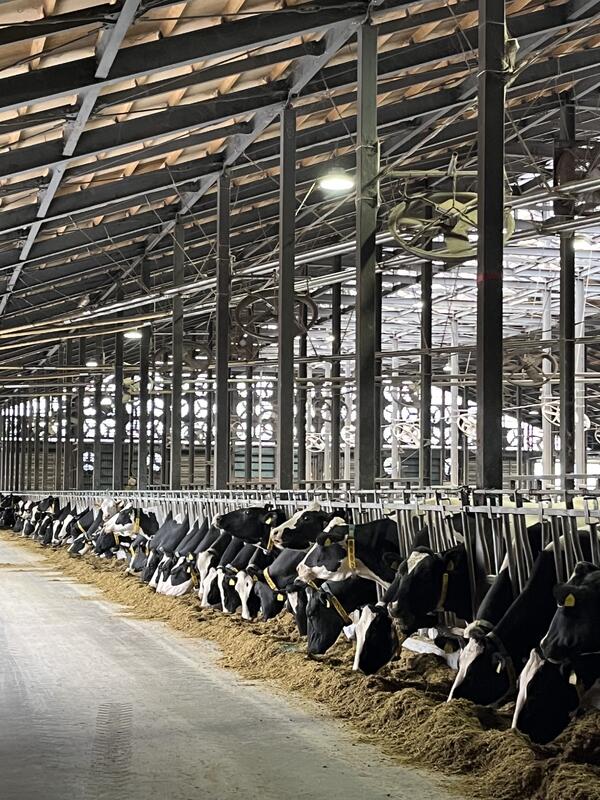

4月30日、現地研修会で美馬牧場さんに研修に行きました。ロボット5台を導入している大規模な農家さんで、ストールには砂を入れて清潔に保っていました。牛は、自分が好きな時間に搾乳をできるようにするなど人が仕事を減らせるような作りになっていました。学生たちは、代表取締役の美馬さんにたくさん質問していて有意義な時間になったと思います。

入学式

4月8日、専攻科入学式がありました。今年は、1名の学生が入学しました。これから2年間たくさんのことを学んでいってほしいと思います!

〔専攻科〕第2回酪農公開セミナー

2月17日(月)別海町青少年プラザにて第2回酪農公開セミナーを実施しました。

今回は麻生大学獣医学部 教授 河合 一洋 氏に「乳房炎発生要因と乳房炎防除管理プログラム」についてご講演していただきました。

乳房炎に感染に影響する要因や、乳房炎を発生させない飼養環境、搾乳手順などを、これまで河合先生が研究されてきたご経験を基に教えていただきました。

会場からは搾乳手順や乳房炎治療に関して、沢山の質問が挙がり、活発な意見交換が行われました。

講演を聴いた学生からは、「乳房炎治療の判断基準など、仕事をする上で悩むことがあったのでとても勉強になりました。今日学んだことを取り入れて乳房炎による経済損失を減らしていきたいです。」と話をしてくれました。

[専攻科]加工実習

2月10日(月)、14日(金)に(株)べつかい乳業興社にて加工実習を実施しました。

10日は、別海町乳製品加工施設でストリングチーズ・モッツァレラチーズ、カチョカヴァロを製造しました。チーズの成形作業は力加減が難しく、苦戦しながらも一生懸命取り組んでいました。

14日は、別海町農漁村加工体験施設にてあんパンやカレーパンなど7種類のパンを約240個製造しました。学生達は、成形やトッピングなど試行錯誤しながら楽しんで取り組んでいました。

参加した学生からは、「チーズの加工を学ぶことができてとても勉強になりました。今後、自家の生乳を使って家でもチーズを作ってみたいと思います。」と話をしてくれました。

【専攻科】研究活動発表会

2月7日(金)、研究活動発表会を実施しました。

本年度は1年目学生1名が「我が家の経営事態調査」、2年目学生2名が「ニュージーランド研修で学んだこと」について発表しました。

1年目学生の坂野下さんは、土壌・草地・子牛の体測・飼料分析・繁殖や疾病の現状など、1年間かけて自家の状況を調査し、まとめました。

2年目学生の丹羽君と板橋君は2か月間のニュージーランド研修で学んだことや、今後の自家の経営で活かしていきたいことを発表しました。

それぞれの発表について、お越しいただいた皆様から沢山の質問やアドバイスをいただき、より学びを深めることができた様子でした。

この専攻科での学びを、この先にも活かしていってほしいと思います。

〔専攻科〕第2回特別教育活動・冬季交通安全講習会

12月23日(月)第2回特別教育活動・冬季交通安全講習会を実施しました。

冬季交通安全講習会では、中標津自動車学校より講師をお招きし、実際に雪道でのブレーキの効きづらさや、ハンドルの切り返しの難しさなどを体験しました。学生たちは何度かパイロンに当ててしまっており、雪道での早めの減速など余裕をもった運転の重要性を再確認していました。

特別教育活動では、大掃除を行ったあと焼き肉をしました。焼き肉を食べながら1年間を振り返り、さらに親睦を深めた様子でした。今のメンバーで過ごすのも残り3カ月になりました。本年度の学生たちは出身も年齢もバラバラですが、同じ時期に専攻科に通う仲間として、今後も交流をしていって欲しいと思います。

〔専攻科〕乳牛疾病学

12月9・11・13日、乳牛疾病学の講義を実施しました。

9日(月)は、北海度根室家畜保健衛生所より2名の講師をお招きし、家畜伝染病予防法等の法令や、根室管内で見られる主な疾病について教えていただきました。「今、発生していないだけで夕方には発生しているかもしれないという気持ちで、管理や予防対策を行うことが大切である。」と、細菌やウイルスがいる前提での予防対策が重要であると学ぶことができました。

11日(水)・13(金)は、NOSAI北海道ひがし統括センターより獣医師1名をお招きし、農業災害補償制度の概要や、乳牛の衛生管理について講義をしていただきました。また、NOSAI北海道にお伺いし、実際の第四胃変位の手術を見せていただきました。

講義を受けた学生からは、「これまで農業災害補償制度について加入していても仕組みを詳しく知らなかったため、とても勉強になりました。家に帰って親と自家がどのような補償に入っているのか話しをするきっかけになりました。」と感想を述べてくれました。

〔専攻科〕ニュージーランド農業研修帰着式

12月5日(木)、中標津空港にてニュージーランド農業研修帰着式を実施しました。

約2か月間のニュージーランドでの研修を終え、学生2名が無事帰国しました。日本とは違う形態の酪農家での実習や、ホストファミリーとの生活を通して多くのことを学び、2カ月前とは顔つきが変わり、充実した研修を行うことができた様子でした。

参加した板橋君からは「言葉の壁や習慣の違いなど、大変なことも多くありましたが、ホストファミリーや現地の方々にとても親切にしていただき、無事研修を終えることができました。酪農の技術のみならず、人のあたたかさに触れ、多くの学びを得ることができました。2か月間で学んだことを今後自家の経営に役立てていきたいです。」と話をしてくれました。

〔専攻科〕第1回酪農公開セミナーを実施しました。

11月25日(月)、(株)石井獣医サポートサービス代表 十勝子牛研究会特別顧問 石井 三都夫 様をお招きして、「酪農家を楽にする牛のためのお産」というテーマで講演をしていただきました。本講演は、別海町青少年プラザで開催し、別海町内外から酪農家や関係機関などの多くの方々に聴講していただきました。

講演では、「お産上手は経営上手!」であることを様々なデータで示していただき、強い索引助産が及ぼす影響や、実際の母牛や子牛に無理をかけない助産方法などの動画を見せていただきながら、教えていただきました。

講演会終了後は、聴講していただいた皆様から、多くの質問が寄せられ、活発な意見交換が行われていました。

講演を聴いた専攻科学生からは。「これまで自家で行っていた助産では、タイミングが早かったことがわかりました。今後は、助産のタイミングを見直し元気な子牛を育てていきたいです。」と感想がありました。

講演に来ていただいた皆様、誠にありがとうございました。

次回は、2月17日(月)に乳房炎に関する内容で、第2回酪農公開セミナーを予定しています。

〔専攻科〕草地生産学 外部講師による授業

11月18日(月)草地生産学Aの授業で、雪印種苗株式会社トータルサポート室高橋 美沙子様をお招きし、根釧地域で栽培される牧草の特性や草地管理方法について講義をしていただきました。

これまで根釧地域ではチモシーが主幹牧草として利用されることが多かったですが、近年の気候の変化によりチモシー以外の牧草を導入する必要があることや、雑草種に合わせた適切な防除方法を、沢山のデータや写真を用いて教えていただきました。

講義を受けた学生からは、「草地更新は大変なものだというイメージが先行しやりたくないものだと思っていたが、理論を教えていただいて、前向きな気持ちで取り組めそうになりました。これからの自家の草地管理に役立てていきたいです。」と話をしてくれました。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |